“Lo más irónico de todo es ver que las maravillas electrónicas se venden con un instructivo impreso. Ningún libro se vende con instructivos electrónicos que faciliten su lectura.” Mario Vargas Llosa

Si el el lector lleva unos meses materialmente mareado con las noticias de los tiras y aflojas entre Google y el Author’s Guild (la asociación de autores de USA), la Association of American Publishers y el sistema judicial americano, y ha llegado un punto en el que no sabe qué ha pasado, no se preocupe: esta es la situación en la que estamos todos. Y de pronto, el 9 de noviembre del 2009 parece haberse cerrado una etapa. ¿De qué manera?

Afortunadamente, un atento y bien dotado observador del presente y el pasado del libro, Robert Darnton, ha publicado un clarificador artículo en la New York Review of Books: Google y el nuevo futuro digital.

Lo que estaba en juego era convertir a Google (que ya ha digitalizado 10 millones de libros) en una gran comercializador de obras digitales, incluyendo los muchos millones que no tienen propietario de copyright reconocidos (obras huérfanas). Google sería un monopolio de facto, dado que nadie podría digitalizar tantas obras como él, dado también que estaría a salvo de cualquier reclamación a posteriori hecha por propietarios de obras, y además podría fijar libremente el precio de explotación.

El acuerdo, aunque válido sólo para Estados Unidos, fue protestado entre otros por los gobiernos de Francia y Alemania, en lo que concernía a la inclusión de obras propiedad de sus ciudadanos. También rechazaron el sistema de opt-out, según el cual un autor podría tener sus libros comercializados pr Google, salvo que expresara su deseo de no estar ahí, y la posibilidad que se arrogaba la empresa de censurar (no poder a disposición del público) hasta un 15% de las obras digitalizadas. También intervinieron la International Federation of Library Associations (IFLA), el European Bureau of Library, Information and Documentation Associates (EBLIDA), y la Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER), que denunciaron el peligro de que una gran proporción del patrimonio bibliográfico de la humanidad estuviera bajo el control de una sola empresa.

El acuerdo revisado por el Departamento de Justicia americano ha introducido importantes novedades, como que los beneficios por la explotación de obras huérfanas no quedarán para Google, sino que alimentará un fondo destinado a registrar datos de propiedad intelectual. Google también pierde la exclusiva de comercializar libros agotados: cualquier empresa podrá venderlos a individuos, aunque retiene la exclusiva de suministrarlos en grandes bases de datos a instituciones.

Otra importante modificación es que el acuerdo sólo acogerá a las obras publicadas en los países que comparten el mismo sistema legal: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia.

Pero incluso esta variante del acuerdo ha sido protestada por la competencia interna: la Open Book Alliance, cuyos miembros incluyen Microsoft, Amazon, y Yahoo.

Y así están (muy resumidas) las cosas: el acuerdo puede seguir, dice Darnton, rebotando de tribunal en tribunal. ¿Qué se podría hacer?

Una solución muy ambiciosa sería comprar a Google la base de datos de libros, transformándola en una auténtica biblioteca pública. Otra posibilidad sería que las obras huérfanas y en el dominio público fueran gestionadas por una institución independiente, como el Internet Archive. El paso de los libros digitalizados al sector público haría que muchos de los fallos de digitalización y catalogación (el punto flaco de Google Libros) fueran resueltos con ayuda de especialistas en bibliotecas. Hay que recordar que las bibliotecas y los lectores (ese importante eslabón final de la cadena) han estado ausentes de este acuerdo.

En medio de todo este ruido y tiras y aflojas hay que recordar una cosa: todo el impulso de digitalización de libros de las bibliotecas partió de Google. Si hoy existen otros proyectos, empezando por Europeana, se debe al despegue, a la competencia del gigante norteamericano. Los gobiernos europeos han estado años presumiendo de patrimonio cultural, mientras lo encerraban en instituciones poco accesibles al público. Bienvenido sea, por tanto, este impulso que ha sacudido, para bien, las bases de la difusión de los libros y ha abierto materialmente la puerta de la cámara del tesoro.

Las tensiones producidas reflejan bien las debilidades de sistemas de derechos de autor concebidos para condiciones materiales y tecnológicas muy diferentes, pero si el dilema se plantea entre tener acceso, aunque sea desde una sola fuente, a millones de obras huérfanas y en el dominio público, o no tenerlo, la elección está clara.

El control monopolístico de un acervo cultural tan importante es un problema, pero los gobiernos y las instituciones podrán (esperemos) encontrar una solución que no sea dar paso atrás y condenar a libros que, hechos bitios, aspiran a su circulación y difusión, a permanecer encerrados como si aún los cobijaran sus cajas de papel.

Un comentario aparecido en uno de los post de este blog anuncia la creación de un blog muy particular: sobre objetos aparecidos en libros.

Abro un paréntesis para decir que, por respeto a los lectores y a los temas del blog, no suelo publicar comentarios que se salen de lo que se está hablando (los off topic, en la jerga del medio). Quien quiera plantear algo que no tiene que ver directamente con un post, siempre puede escribir a mi dirección de correo, que figura en el blog. Sin embargo éste me pareció curioso e interesante, y decidí publicarlo para no retrasar su difusión.

Galería de objetos encontrados en los libros es un blog porteño que se dedica a recopilar documentos aparecidos entre las páginas. Los libros son escondrijos ideales para objetos planos, de modo que llevan siglos cumpliendo esa función.

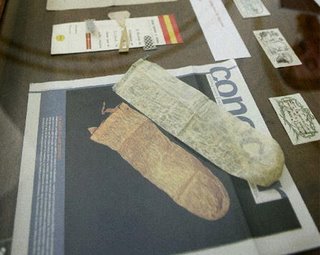

Mi aportación a la galería serán estos preciosos condones del siglo XIX cuya historia cuenta Antena 3 Noticias:

En uno de los libros de los fondos históricos de la biblioteca salmantina aparecieron dos preservativos envueltos en una hoja de periódico de 1857, que a su vez estaba en el interior de un manual de Medicina de siglo XVI.

Las investigaciones posteriores han determinado que los condones son del siglo XIX, por lo que se presume que fueron introducidos en el libro por algún estudiante de la época que estaba consultando el manual médico.

Bueno: todo perfecto, pero ¿por qué “introducidos por algún estudiante”? Por todo lo que sé de la universidad española del XIX y sus habitantes, juraría que quien los escondió fue un catedrático…

Con este título ha publicado un artículo Virginia Heffernan en el New York Times.

La Web es una prolífica ciudad comercial. Está falta de planificación. Sus espacios públicos muestran abusos, y aparecen muestras de decadencia urbana bajo la forma de enlaces rotos y proyectos abandonados. El malware y el spam han hecho que las condiciones de muchos barrios sean inseguras e insalubres. Matones y vendedores callejeros ocupan las calles.

Pero ahora, dice la autora, con la compra de un iPhone o un iPad, uno puede disfrutar de una “zona residencial ordenada, que te deja probar las oportunidades de la Web, sin tener que mezclarse con el desorden”. Resumiré el resto del artículo, que es breve, y merece leerse íntegramente (además, el NYT tiene un diccionario disponible a golpe de doble clic, para cualquier duda).

Heffernan analiza la tendencia creciente a crear zonas privadas (como FaceBook) y sitios de pago, y lo compara, como hemos visto, con la decadencia del centro comercial en grandes ciudades americanas, hoy habitado por mendigos, frikis, turistas y gente con ingresos bajos. Los productos Apple imponen un rígido control sobre el software, que entre otras cosas trata de impedir que se abran a la Web general (imponen también, aunque la autora no lo menciona, un gran control sobre los contenidos). Ellos, y los sitios protegidos crean un espacio con una “mejor experiencia”, libre de comentarios absurdos, anuncios, pop-ups, sonidos y malos diseños. Estos sitios “son más boutiques que bazares”. “Muchas apps [los programitas que, gratis o de pago, sólo pueden descargar los propietarios de un aparato Apple] son a la Web como el agua embotellada es al grifo: un nuevo medio ingenioso y privado de obtener, empaquetar y poner precio a algo que una vez pudo haber sido gratuito”.

Mucha gente está en vías de dejar la Web completamente, dice Heffernan. “Veo que la gente huyó de las ciudades, y veo por qué están huyendo de la Web abierta. Pero creo que pueden, también, un día lamentarlo”.

Este video ha sido visto cerca de 200 millones de veces

Vivimos en plena economía de la atención: cientos de miles de personas producen “contenidos” (blogs, comentarios, entradas de la Wikipedia, videos, etc.), que deben competir entre sí para conseguir el favor del público. Fang Wu y Bernardo Huberman (experto en medida de la Web, y que se ha ocupado también de temas como la colaboración en la Wikipedia) han publicado un artículo, A persistence paradox, sobre el comportamiento aparentemente contradictorio que tienen los videos de YouTube. Sería de esperar, dicen los autores, que tras un primer escarceo colgando una grabación (que obtiene un determinado éxito), las siguientes subidas por la misma persona (que se supone que ha ido aprendiendo de la experiencia), tuvieran un grado de éxito mayor .

Sin embargo, los hechos no son así: Wu y Huberman han estudiado la trayectoria de diez millones de videos, comprobando que “mientras la calidad media de los videos aumenta con el número de subidas”, cada vez es menos probable que sucesivos videos subidos alcancen un umbral de popularidad. Dada la cantidad de datos analizados y la persistencia de estos resultados, parece un hecho suficientemente probado, pero ¿a qué se debe? Posiblemente, dicen Wu y Huberman, a medida que aumenta el número de subidas por parte de alguien determinado, la sorpresa (y por tanto el atractivo) de sus obras va disminuyendo.

Creo que es cierto. Si uno ve qué videos de producción particular han triunfado más en la Web se observa que el impacto del primero es difícil de ser superado. Cuando una persona elige subir un video y compartirlo con toda la comunidad lo hace porque cree estar ante algo especial (caso de la grabación de arriba). ¿Qué va a hacer el afortunado autor de esta joya?, ¿acechar a los niños hasta que se produzca otra escena similar?, ¿provocarla (ejem: se ven casos…)? Nada: no puede hacer nada…

En la llamada Web 2.0 todos pueden ser autores, pero éxito, lo que se dice éxito, le viene a cada persona com mucho una sola vez en la vida. Cuando Warhol profetizó hace casi medio siglo que en el futuro todo el mundo tendría quince minutos de fama, tal vez se refería a esto…

Estanterías abiertas en la Biblioteca de Humanidades del CSIC

Lamentablemente, me he enterado tarde de su existencia, pero, en fin, aquí está: se trata de la intervención del profesor Francisco Rico en la Semana Monográfica de la Educación que convocó la Fundación Santillana en enero del 2009, bajo el lema “La lectura en la sociedad de la Información”. Su aportación se llama Fragmentos y vínculos. (Se puede encontrar en el enlace anterior, pero lamentablemente el extenso PDF, lleno de intervenciones, no está troceado, ni tampoco tiene un índice clicable, con lo que hay que moverse hasta la página 173).

He aquí un párrafo que pone muchas cosas en su sitio:

Claro está que la lectura de la red solo remotamente es equiparable a la de quien se sirve de una biblioteca pública y pasa de un libro a otro a través de las indicaciones bibliográficas, los catálogos o su criterio personal, pero no falta alguna coincidencia sintomática. Recuerdo la felicidad con que en el otoño de 1966, en la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, disfruté por primera vez de una gran biblioteca open stacks [con sus estanterías abiertas al público]. Pasearme entre las estanterías, encontrar junto al título deseado media docena de otros afines, tomar este y aquel volumen y, al echarles un vistazo, camino del despacho, dar con una pista que podía seguir sin más trabajo que volver unos metros atrás…, todo ello se me antojaba, y acaso lo sea, el auténtico paraíso de Mahoma. Pero, naturalmente, de aquella inagotable delicia no formó parte nunca el quedarme plantado entre los anaqueles para leer toda una novela. Casi igualmente inimaginable es hacerlo entre los open stacks de Internet.